Tant qu’elle n’a pas pris forme, une idée reste un corps flottant.

Ce qui explique – minute juridique ! – que l’idée n’est pas, en soi, protégeable. C’est sa concrétisation qui l’est.

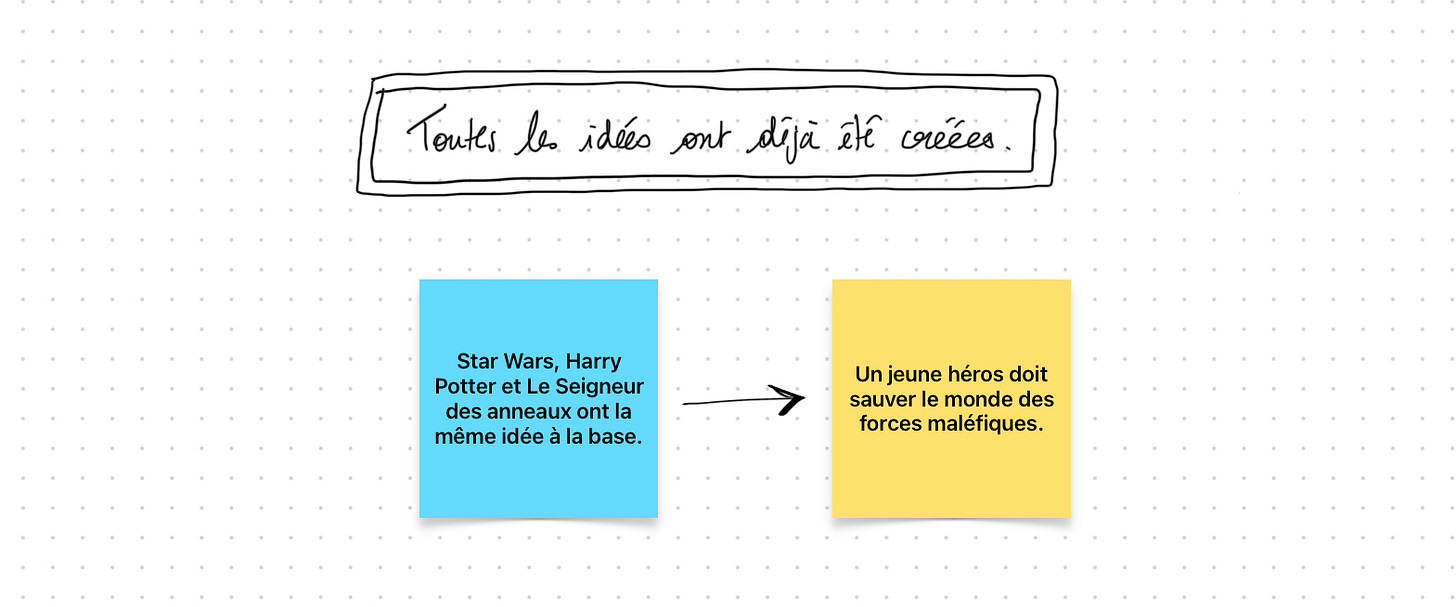

Voici un extrait du cours que j’enseigne aux élèves en atelier :

Suivi d’un exemple concret du rapport entre idée et réalisation :

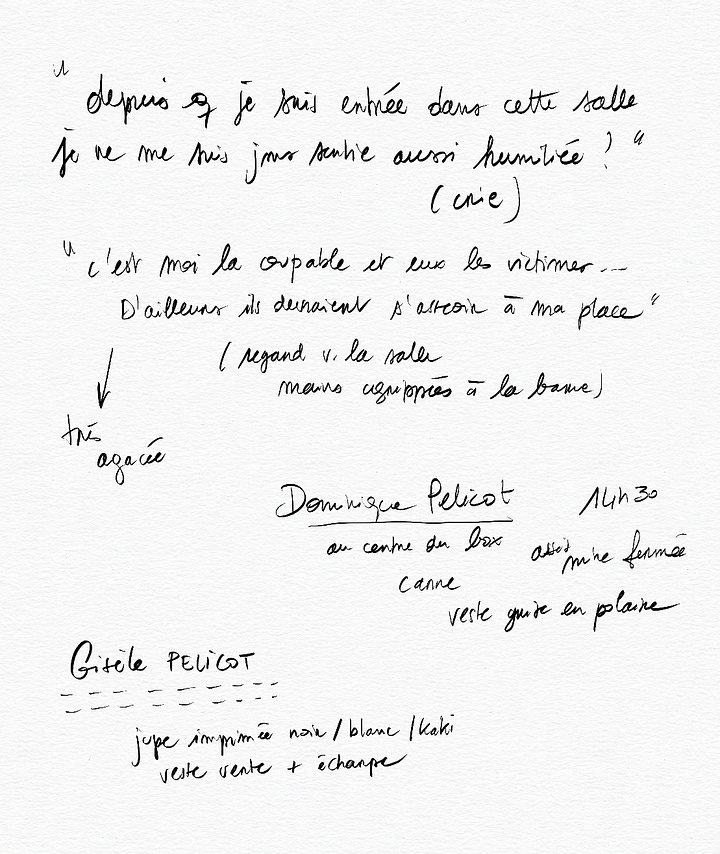

La chronique judiciaire est un exemple parfait de ce principe : lors d’un procès, les journalistes ont tous accès à la même information. C’est la manière dont chacun va se l’approprier qui va lui donner une originalité.

Pendant le procès de l’affaire Pelicot, à Avignon, je discute à une suspension d’audience avec Juliette Campion et Jean-Philippe Deniau sur le parvis du palais de justice. Le président de la cour vient de diffuser les premières vidéos.

Comment allons-nous traiter ces faits-là ? Juliette est journaliste police-justice à France Info et l’une de ses tâches est de retranscrire l’audience en live-tweets. Jean-Philippe Deniau est chroniqueur judiciaire pour la radio (France Inter). De mon côté, j’écris de longs récits pour Slate.fr. On échange sur nos difficultés (Juliette travaille dans l’instantanéité), ainsi que sur la nécessité et les limites de l’exercice (Jean-Philippe a plus de bouteille que nous). Dans le train du retour, je repense à notre discussion sur le parvis du tribunal et soudain me vient une réflexion : ces questionnements, ces doutes et ces choix… tout ça ne pourrait-il pas se raconter ?

L’idée vient de naître.

Vient alors le moment le plus excitant : comment mettre cette idée en oeuvre ?

Je me rappelle un livre lu il y a longtemps, Que faire de ce corps qui tombe, de John d’Agata et Jim Fingal, où l’auteur discute avec un jeune fact-checker chargé d’éditer son texte. C’est un texte riche et génial, mais dont la mise-en-page impose une lecture fragmentée et, disons, volontaire. Or, moi, j’aime embarquer le lecteur. De quelle manière allais-je bien pouvoir le faire entrer dans mon carnet de notes ?

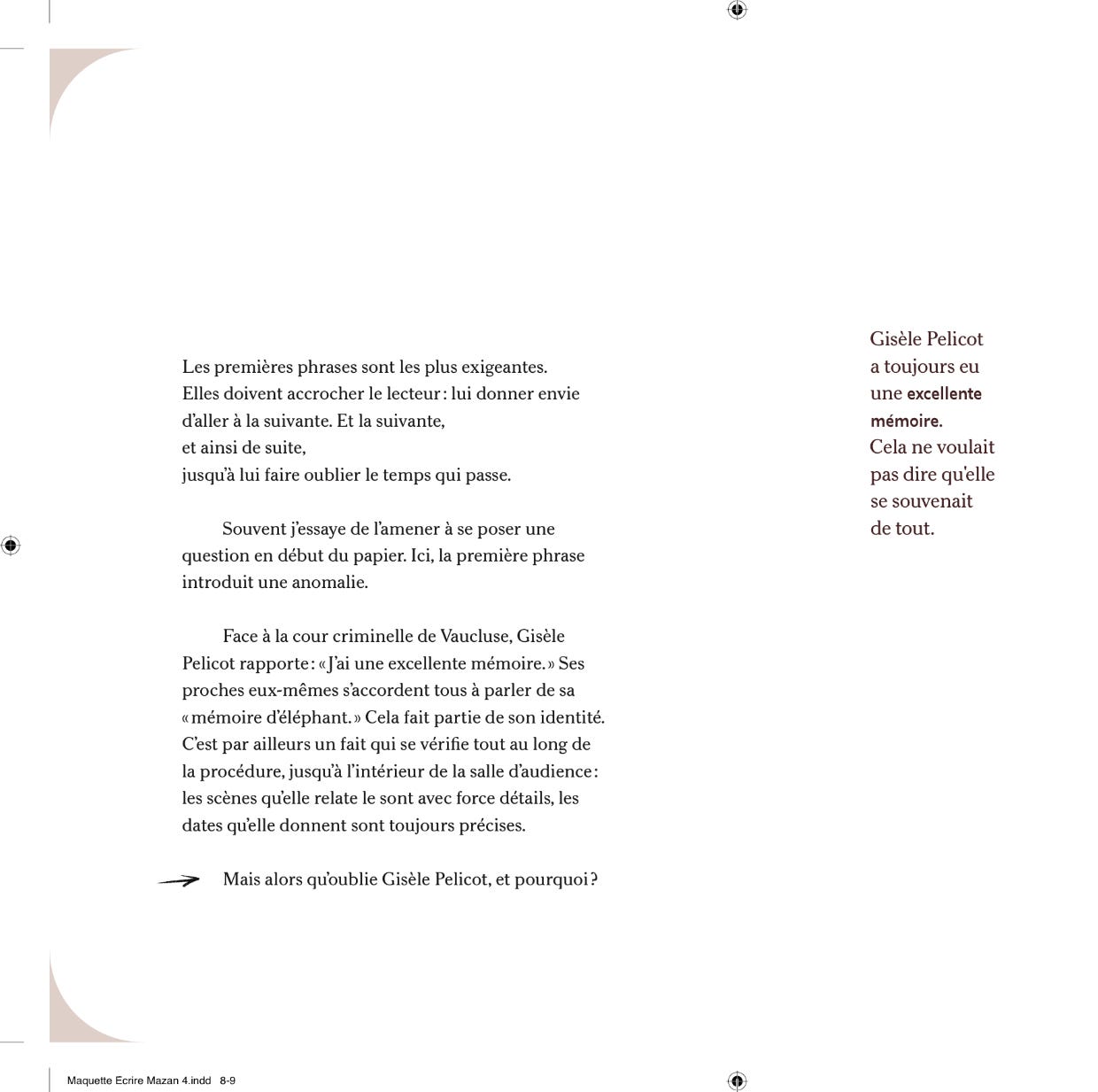

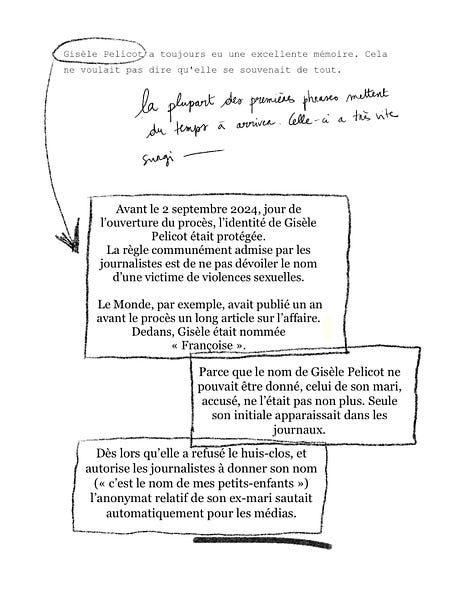

Je commence alors à faire quelques tests (vous pouvez cliquer sur les images) :

Sur une page individuelle, pourquoi pas, mais dans un livre entier, ça ne fonctionne pas : les encadrés rendent le texte fouillis et déséquilibré. Mon objectif est que l’ensemble puisse se lire d’une traite. Qu’il soit, avant tout, fluide.

J’étudie d’autres pistes :

Mais les couleurs apparaissent comme une surcharge visuelle supplémentaire, qui ne colle pas avec le sujet. Il faut que le livre soit imprimé en bichromie. C’est une question d’authenticité : mis-à-part mes photos d’archives, toutes mes notes et croquis sont en noir (ou plus occasionnellement, en bleu).

Même si mon carnet de notes est un objet hybride, à la fois intime et professionnel, je n’ai aucune réticente à l’ouvrir. Car comme je l’explique, un matin, à mon éditrice Clémence Billault :

«J’aurais pu faire une saison entière de Fenêtre sur cour sur le procès de l’affaire Pelicot.»

La question n’est donc pas “que raconter ?” mais “comment configurer la carte routière de mon cerveau ?”

Je demande aux éditions Marchialy s’il est possible d’avoir une reliure qui permette d’ouvrir le livre comme un carnet. Le choix se pose sur une reliure Otabind.

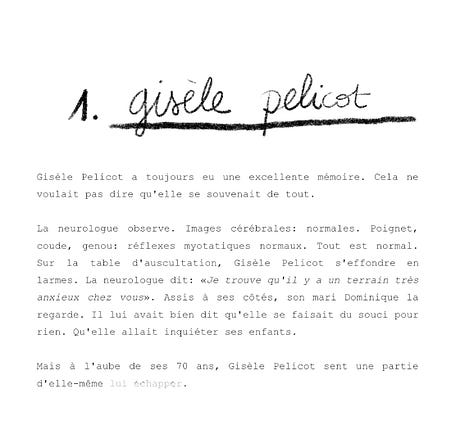

C’est alors que je me souviens des livres bilingues que l’on avait au collège : sur la page de gauche, le texte en version originale, et sur la page de droite, la traduction. Appliqué à mes articles, ce système permettrait de décortiquer chaque paragraphe en miroir. L’idée avait enfin une forme.

Cyril Gay, l’autre tête pensante de Marchialy, propose d’inverser les pages : pour faciliter la tâche au lecteur, il est plus logique de mettre l’article là où ses yeux se posent en premier, en page de droite, et de faire basculer son regard vers la gauche pour le carnet.

Mais il faut que ces pages de carnet soient tout de suite identifiables. Quel repère mettre ? Guillaume Guilpart, le graveur et typographe des éditions Marchialy, fait à son tour des essais, comme ci-dessous avec des coins arrondis :

Peu à peu, le choix qui nous paraît le plus judicieux est de travailler les typo avec les deux couleurs que j’utilise le plus : le noir et le bleu nuit.

Et voici la maquette finale :

Une autre fois, je vous ouvrirai mon tiroir à dessins.

J’en profite pour vous remercier d’avoir été si nombreux dès le premier mois d’existence de cette newsletter. Vous êtes entrés dans mon atelier avant même que le plancher soit bien épousseté, mais j’espère que tout y est confortable à présent !